Scoperta della funzione di DDX11: studio congiunto tra Cnr-Ibbc e Università Federico II

Università Federico II e Cnr-Ibbc scoprono nuove funzioni di DDX11 per curare malattie genetiche rare e neurodegenerative.

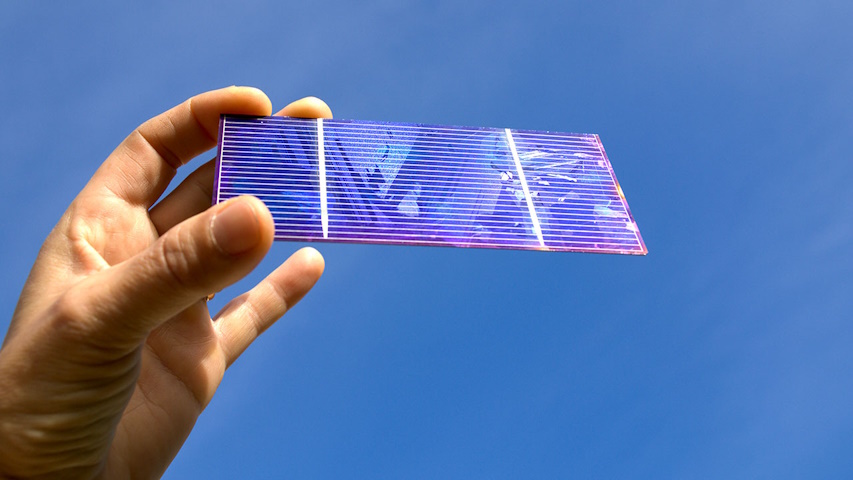

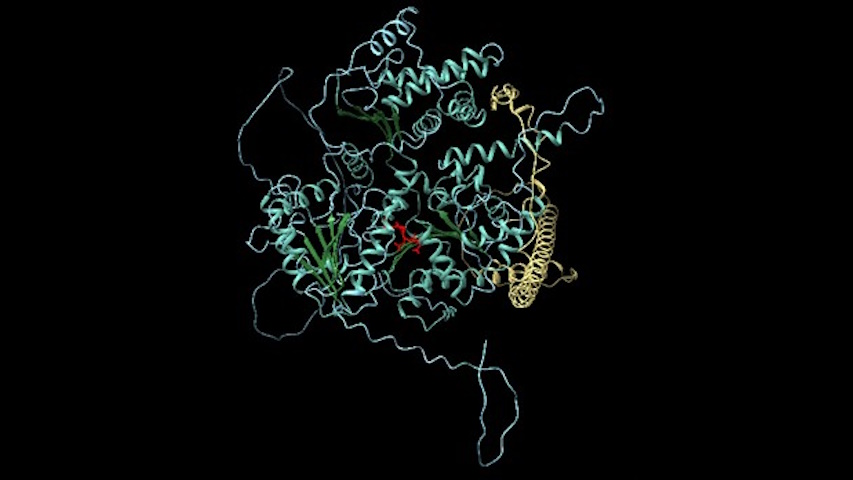

Uno studio condotto dall’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Ibbc), in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha rivelato nuove proprietà della proteina DDX11, fondamentale per la salute del DNA umano. La ricerca, pubblicata sulla rivista Autophagy, apre la strada a innovative strategie terapeutiche per malattie genetiche rare e disturbi neurodegenerativi.

Il ruolo di DDX11 nella salute del DNA e le implicazioni per le malattie genetiche

DDX11 è una DNA elicasi, una proteina specializzata nell’aprire la doppia elica del DNA per permettere la sua replicazione e riparazione. «La proteina DDX11 è mutata nei pazienti affetti dalla Warsaw Breakage Syndrome (WABS), una rara malattia genetica che compromette lo sviluppo fisico e neurologico», spiega Francesca M. Pisani, dirigente di ricerca del Cnr-Ibbc e coordinatrice dello studio. La WABS è parte delle coesinopatie, un gruppo di patologie genetiche causate da alterazioni nel complesso proteico della coesina, essenziale per la corretta divisione cellulare.

Nuove scoperte sul ruolo di DDX11 nel citoplasma e nell’autofagia

Precedenti ricerche avevano già evidenziato l’importanza di DDX11 nella coesione dei cromatidi fratelli durante la divisione cellulare. Tuttavia, i nuovi esperimenti condotti dal team del Cnr-Ibbc hanno svelato una funzione inedita di DDX11 nel citoplasma delle cellule. Qui, la proteina regola direttamente l’autofagia, il processo che consente il riciclo di organelli e proteine danneggiati o non funzionanti.

Impatto della carenza di DDX11 sull’autofagia e malattie neurodegenerative

Raffaella Bonavita, prima autrice dello studio, spiega che «in assenza di DDX11, le cellule perdono la capacità di formare correttamente gli autofagosomi, le ‘navette’ che trasportano rifiuti cellulari verso i lisosomi per la degradazione». Questo difetto ostacola l’eliminazione di aggregati tossici, come quelli contenenti la proteina huntingtin mutata, associata alla Corea di Huntington.

Collaborazione interdisciplinare e prospettive future

La ricerca è stata realizzata grazie alla sinergia tra il gruppo di Francesca M. Pisani al Cnr-Ibbc e Maurizio Renna del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Questi risultati aprono nuove prospettive per il trattamento di patologie come la Warsaw Breakage Syndrome, il Parkinson e l’Alzheimer, migliorando la comprensione dei meccanismi cellulari coinvolti.